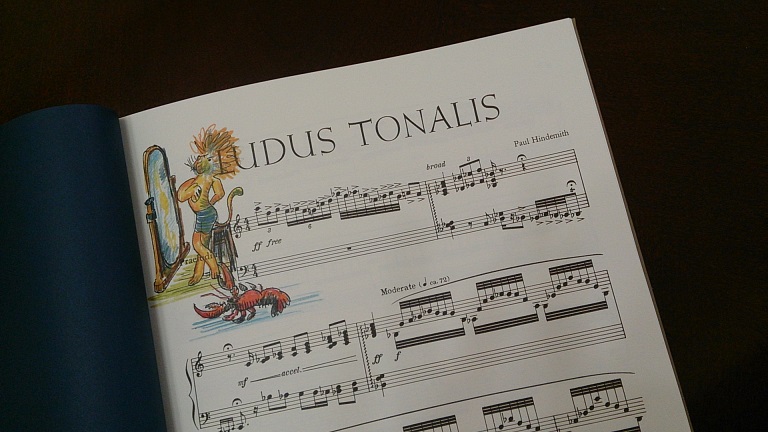

今回の訪問時に、ショット社さんは私に一冊の楽譜のプレゼントを用意してくれていました。それはヒンデミット作曲の『ルードゥス・トナリス』の楽譜で、なんとヒンデミット自身によるカラーのイラストが描かれた限定ファクシミリ版の楽譜です。

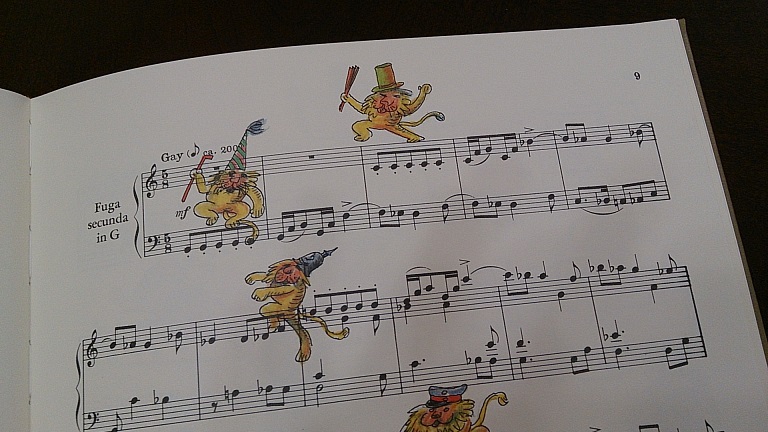

曲の冒頭からライオンが描かれています。このライオンのイラストがこの作品中さまざまな形で出てきますが、すべてヒンデミット自身が描いたものです。なぜライオンかと言うと、実はヒンデミットの奥様が獅子座であることと関係しています。奥様の50歳の誕生日記念にこのイラストを描き、この楽譜が特別に制作されたわけなのです。それにしてもヒンデミットの遊び心と絵を描く才能には感嘆させられますよね。

この『ルードゥス・トナリス』(音の戯れ)という曲集は、調性と対位法を駆使して書かれたヒンデミットの重要な作品なのですが、意外に日本のピアノ学習者にはあまり知られていません。

実はこの曲に関しては面白い話があります。もう10年以上も前のことですが、私がカプースチンの自宅を訪ねた際に、カプースチンの作品の話になり、私があまり深い意味を込めたわけではないのですが「あなたの音楽にはヒンデミットの音楽を彷彿とさせるものがあると感じました」と言ったことがあるのですが、そうしたらカプースチンがすぐに、「これかい?」というような感じで『ルードゥス・トナリス』の一節を弾き始めたのです。それははっきり覚えているのですが、以下のフーガ(Fuga secunda in C)の冒頭でした!(以下の写真冒頭)

この曲をすぐに弾き始めたのもすごいと思いましたが、やはりいろんな作曲家の作品をよく勉強されているということを強く思ったものです。私がこの時のカプースチンとの逸話をショットの人にすると、彼らはとても興味深そうに私の話に耳を傾けていました。

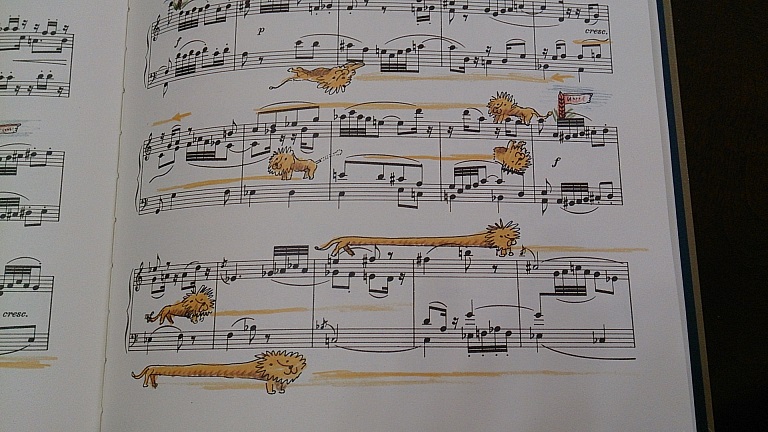

ところで、この楽譜にはどのページにもライオンのイラストが出てくるのですが、面白いのは、フーガのテーマが現れるたびにその箇所にライオンの絵が描かれているのです。そして、例えば「拡大テーマ」が出てくる箇所ではライオンの胴体がダックスフントのように長~く描かれたり、反転するテーマではライオンが逆さに描かれたりしています。何というヒンデミットの遊び心でしょうか!(嬉しくなります。)

言ってみれば、ショット社にもこのような楽譜を出版する遊び心があるということでしょうが、ショット版の楽譜にはイラストや装丁など(もちろん子供用の教材にも)、さまざまな芸術性を付け加えているところが素晴らしいと思います。

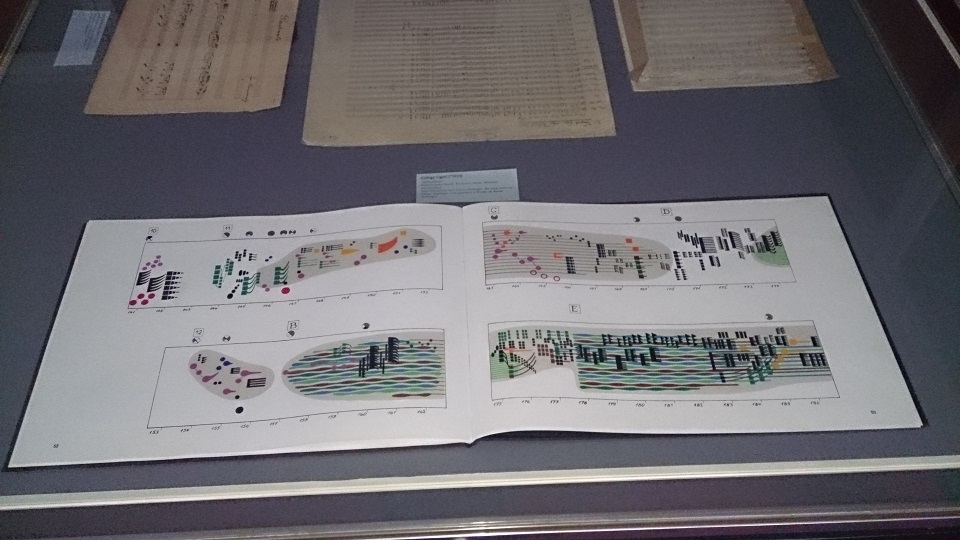

ショット本社の建物の中には博物館のように重要な資料が保管されている部屋もありました。そのいくつかの部屋を拝見させていただきましたが、ベートーヴェンの『第九』やワーグナーの重要な作品『ニーベルングの指輪』や『パルジファル』など、ショット社が出版したスコアや初演データ(ポスター等)など、200年以上にわたる貴重な仕事の中身を具体的に知ることができました。

リゲティの作品には、上の写真のように図形というか記号というか、このようにカラフルに描かれたまるで楽譜とは思えないような楽譜も存在します。ショット社には、このように伝統的な記譜法を逸脱した現代作曲家の作品などを手がけたり、新しい未知の作品にも果敢に取り組む姿勢を持っているということでしょう。

今思えば、ショット社がカプースチンを手がけるのも時間の問題だったとも思えます。でもカプースチンは、他の現代作曲家たちと比べるとまだ保守的でわかりやすい作曲家とも言えますね。